Historias y Leyendas

¿Cómo decirte adiós, Oscar Rodríguez, sin una copa de vino, sin un mezcal, sin un tequila,

sin algo que encienda el fuego de la memoria, esa hoguera de la imaginación que convierte los recuerdos en chispazos de vida que nos regresan el resplandor de los días entregados a la lujuria del instante? Vivíamos, Oscar, como si fuéramos inmortales, desafiando todo tipo de mesura, de equilibrio, de orden, de razón, de mandato.

Fuimos siervos del deseo y a ti ya te tocó pagar el precio. Lamento que en los últimos meses esa deuda te mutilara una pierna, a ti que pintabas con todo el cuerpo, con la misma o aún mayor energía de la que ponías para seguir siendo, como la mayoría de tus amigos, adolescentes perpetuos.

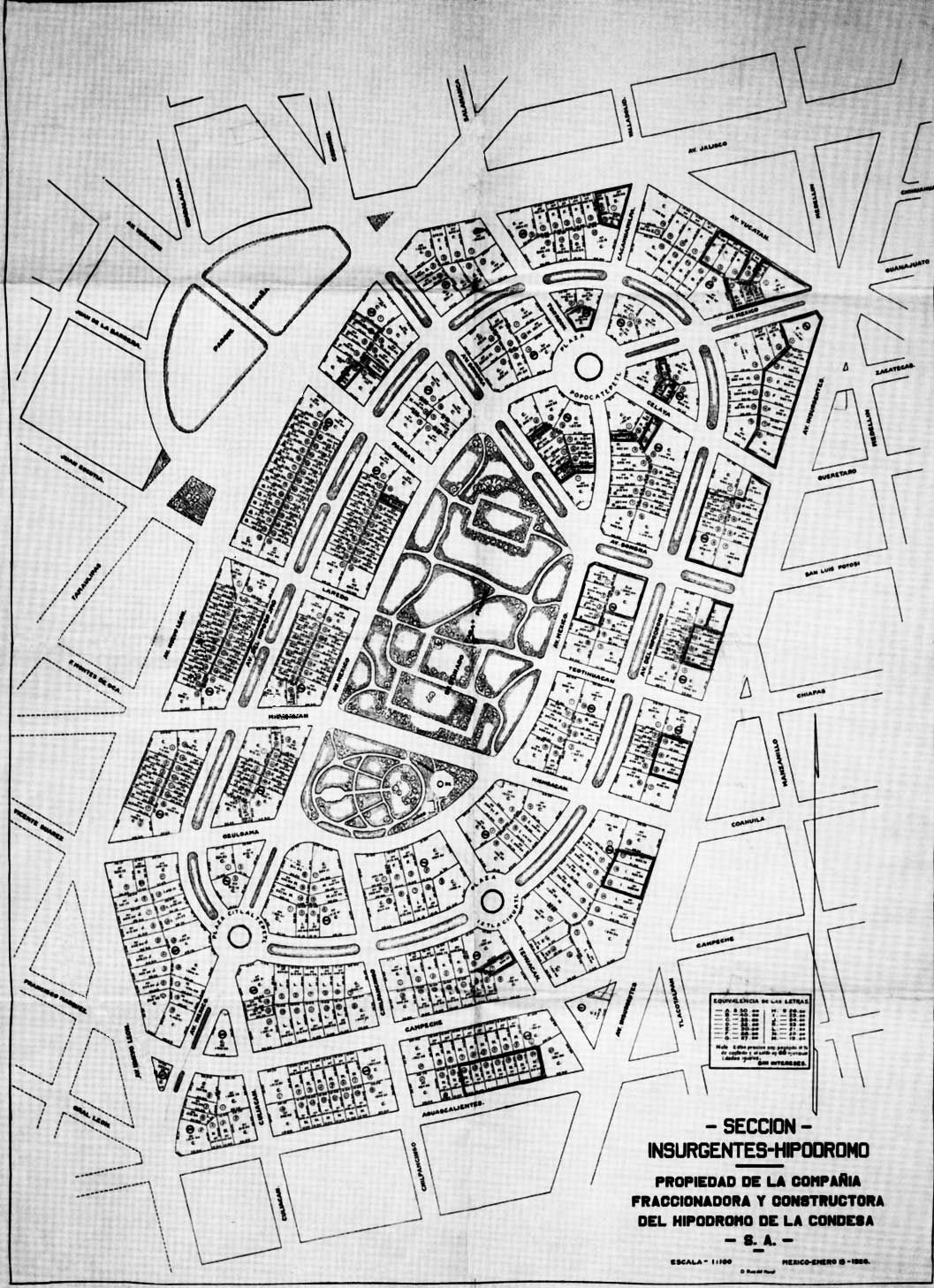

El tiempo, querido Oscar, nos da diversos papeles en el teatro de la vida. En 1973, cuando llegué a vivir en los Edificios Condesa en la casa de María Rojo y Juan Allende, los fantasmas de la historia de aquel “barrio inglés” eran Octavio Paz, Elena Garro, Juan Soriano, León Felipe, Max Aub, Pedro Garfias, Cri-cri, León Singer, Samuel Ramos, Renato Leduc, Pita Amor, Nacho López, Andrés Henestrosa y otros artistas e intelectuales de los años 50 que pasaron buena parte de su vida, o alguna temporada, en aquellos departamentos. Digo fantasmas en el sentido de que llegaron ahí sin el halo de fama y prestigio que adquirieron después para hacer memorable su simple papel de inquilinos. Ya instalado en el departamento de Margie Bermejo, supe de boca a boca de las bacanales que organizó en Los Condesa Juan José Gurrola y de las mescalizas de época de Francisco Toledo. Me pregunto si ahora que la colonia Condesa se convirtió en “Fondesa” los dueños de esos mismos departamentos se sentirán orgullosos de vivir donde vivieron las hermanas Pecanins, Eduardo Lizalde, María del Carmen Farías, Mabel Martín, Mario Lavista, Mónica Serna, Colombia Moya, Alonso Echanove, Octavio Galindo, Margie Bermejo, Betsy Pecanins, Ruth Lechuga, Claudio Obregón, Federico Álvarez del Toro, Ricardo Rocha –el pintor- José Ramón Enríquez, Cristopher Domínguez, Patricia Cardona, Alfredo Cardona, Poli Délano, Gabriel Macotela y Oscar Rodríguez, el pintor que comandó la primera rebelión de inquilinos de clase media en la ciudad de México.

¡Cómo no rememorar aquellos días de frenesí cívico y artístico en los que la Cerrada de Matehuala se convertía en un foro de resistencia, gracias a los artistas locales y los compañeros solidarios, como Tania Libertad, que con su actuación y su canto lograron la atención de la opinión pública! Recordarás, buen pintor, que de mucho sirvió la conexión que yo había tenido en esos días con Manuel Camacho Solís, regente de la ciudad. Gracias, por así decirlo, al secuestro del que fui objeto del grupo Provida y gracias, sobre todo, a que era colaborador de La Jornada, cuatro comandantes de la policía Judicial se hicieron cargo del caso. Aquí no resisto contar una anécdota que pinta de cuerpo entero el espíritu Condesa de aquellos años: Estaba yo en la sala de mi departamento con los cuatro comandantes tomando nota de mi declaración, cuando tocó a la puerta el atascado de Alonso Echánove, que vivía en el mismo cubo del edificio. Sabía que algo malo me había pasado y llegó a consolarme con cuatro churros de mota en la mano izquierda. Le abrieron la puerta y lo primero que hizo fue exhibir su regalo a la mirada de los cuatro comandantes. Por unos segundos el tiempo quedó suspendido, como en el cine, y volvió a transcurrir cuando uno de los judiciales, en lugar de ver el cuerpo del delito, descubrió que Alonso era una de las estrellas de la telenovela del momento y le pidió su autógrafo. Aún resuena en mi memoria tu carcajada al saber de aquel episodio.

Para despedirme, recorro de nuevo el prodigioso departamento que habitaste de por vida en Los Condesa. Extraordinario no sólo por su dimensión cúbica sino por los tesoros propios y ajenos que acumulaba, porque además de tu obra de mediano y gran formato tenías cuadros, esculturas, artesanías, objetos y curiosidades fascinantes. Cuando trabajabas en las películas o en las obras de teatro de Juan Ibáñez, aquello se convertía en un taller de producción a gran escala y teníamos que esperar a que terminara el compromiso para gozar de nuevo de tu hospitalidad, para desconsuelo de Jean, tu mujer, que padecía aquellos aquelarres porque te dejaban sin aliento para pintar. Con todo lo reventados que fuimos, nunca dejamos de cumplir nuestro deber con el oficio, la profesión, el artificio que escogimos como forma y medio de vida. Por ello, el recuerdo más sensible que guardo de tu amistad tiene que ver con la madrugada en la que, rodeados de cuerpos derrotados por el exceso, me diste un tour por los laberintos de tu pintura, hablando magistralmente de tus influencias, tus referencias, registros, obsesiones, logros, fracasos, errores y figuración de la vida. Desde entonces vi tus cuadros con otra mirada y me arranco los pelos más íntimos por no haber adquirido más lienzos tuyos. Querido Oscar: fue un privilegio acompañarte en la batalla por hacer de los inquilinos del Edificio Condesa dueños de un patrimonio. Fue un deleite compartir esa fiebre de sexo, vino y Erthroxilina que llenó nuestros días de sueños de opio. Llegó la factura por vivir sin freno. Que la muerte no sea el fin sino el principio de esa osadía.

Oscar Rodriguez – In Memoriam

Credito

Historias y Leyendas

¿Por qué estudió filosofía?

Soy la mayor de cuatro hermanas. Primera hija, y nieta, de los dos lados. Tenía un imperio absoluto que me duró un año, hasta que llegó mi hermano. Aunque nací en el edificio Condesa, en un departamento maravilloso, cuando tenía casi diez años nos mudamos a un terreno enorme que había comprado mi abuelo. Era fantástico, con un jardín salvaje y girasoles mucho más grandes que nosotros: una selva. Cuando iba a cumplir quince años, mi papá y mi abuelo me dieron como regalo un viaje a Alemania. Conocí a toda la familia y estuve en un internado, un lugar precioso, lleno de campos verdes y bosques. Me gustó muchísimo cómo las clases se apoyaban unas a otras y nunca se me ha olvidado lo que ahí aprendí. El hecho de que fuera tan holístico era magnífico. Esa experiencia, a esa edad, me llevó a pensar que las cosas no pueden verse aisladamente, sino que todo está relacionado. Por eso, tiempo después me atrajo la filosofía de Davidson, una especie de holismo.

Recuerdo que cuando llené la solicitud de ingreso a la UNAM me interesaban muchas cosas. En Alemania leí los Diálogos de Platón, pero en ese momento no sabía si quería estudiar filosofía. En la escuela me preguntaban a qué pensaba dedicarme y respondía que sería investigadora, aunque no sabía de qué. Las pruebas vocacionales indicaron que tenía capacidad para lo abstracto y lo estético, así que entré a la Facultad de Filosofía y Letras y escogí unas materias totalmente disparatadas: Estética, Bergson con Ramón Xirau y algo de pensamiento alemán con Emilio Uranga. Al final de ese año entré a una clase sobre Teoría de las Descripciones que daba Alejandro Rossi y fue cuando pensé: “Esto es lo que quiero hacer toda mi vida”. La filosofía analítica era clara, argumentada.

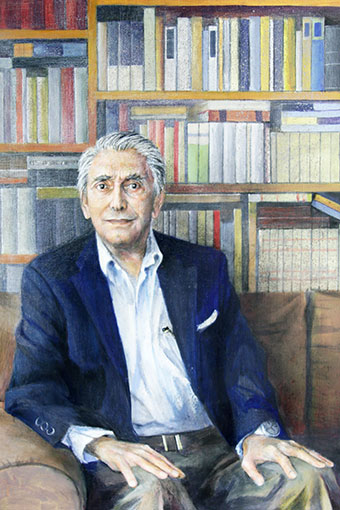

Háblenos sobre ese primer encuentro con Alejandro Rossi, con quien después se casaría.

Mi papá y mi mamá se conocieron en la Facultad de Química. A ellos les parecía una cosa cómica estudiar Filosofía. Si trataba de explicarles a Parménides, se morían de risa. La verdad es que el primer año fue un poco desilusionante, pero después me encantó. En esa época, la facultad era pequeña y había muchísima relación entre profesores y alumnos. La cafetería era el centro de reunión. En mi grupo estaban Hugo Margáin, Hugo Hiriart, Sergio Muñoz y Juan Ferrara, que luego huyó para ser actor. Iba con Julissa, que era su novia en esa época.

Un día llegaron Hugo Margáin y Enrique Villanueva y dijeron: “Acaba de llegar Alejandro Rossi, un profesor de Oxford que va a dar un curso. Quiere conocer a los alumnos, así que te lo vamos a presentar para ver si te acepta”. La clase me pareció maravillosa. Ese fue mi descubrimiento de la filosofía analítica, un método y una forma de ver la filosofía. Alejandro venía de Oxford con esas ideas. Era un profesor muy exigente. Al acabar mi licenciatura, fui a preguntarle si quería dirigir mi tesis. Dijo que sí, y luego empezamos a salir. Yo me había casado con un alemán, con el que no tenía nada en común, así que cuando empecé a andar con Alejandro, que también estaba casado, fue un escándalo. Mis papás estaban furiosos. Decidí alejarme y tomé una beca para ir a Estados Unidos, pero después de unos meses Alejandro me dijo: “Tienes que regresar porque quiero casarme contigo”. Lo habían invitado a dar un curso en Venezuela, que en esa época era de las pocas democracias que quedaban en pie en América Latina. La idea era casarnos allá, pero resultó que no se podía. Entonces nos casamos por poder.

Historias y Leyendas

¿La filosofía ya era su vocación?

En aquel tiempo no existía la Filosofía de la Mente, una rama de la filosofía analítica. Los temas que me interesaron tenían que ver con cómo conocemos: el llamado problema mente–cuerpo, que también podría llamarse el problema de la conciencia. Por unos años dejé la filosofía porque era demasiado complicado estar casada con un filósofo, pero volví cuando Margáin regresó de Oxford y me habló de Donald Davidson, y me propuso que trabajáramos en su obra, que estaba en artículos dispersos por revistas de todo el mundo. Fue mi regreso a la filosofía. Luego vino Mark Platts, que nos habló sobre la Filosofía del Lenguaje. Platts dirigió mi tesis de maestría y de doctorado. Era un tutor fantástico. Difícil, pero muy útil. Mi tesis de maestría trató sobre la autonomía de la explicación sicológica; tenía que ver aún con el problema mente–cuerpo, pero más con la Filosofía de la Acción, es decir, cómo se explican las acciones, las explicaciones de las acciones mediante razones. El problema mente–cuerpo no lo trabajaba nadie cuando empecé. Mi estudio sobre las emociones surgió después, cuando inicié mi doctorado, y nadie trabajaba tampoco las emociones en filosofía. De hecho, en una de sus visitas, Davidson me dijo que era uno de los temas abandonados por la filosofía analítica, que era muy cerrada; después se fue ampliando. La ética analítica, por ejemplo, era lo más aburrido del mundo. Yo juré que nunca haría ética. Ahora ya no pienso igual.

En su vida, y en la de Alejandro Rossi, hubo un vínculo muy estrecho entre literatura y filosofía.

¿Cómo sucedió esto?

Crítica fue la primera revista de filosofía analítica en el mundo de habla española y tuvo una idea muy novedosa: los artículos se publicaban en las lenguas originales y contaban con un resumen. Fue un proyecto personal de Alejandro, con Luis Villoro y Fernando Salmerón, que no eran tan analíticos. Alejandro fue quien hizo del Instituto un centro de filosofía analítica: fundó Crítica y ahí empezó a tomar fuerza esa corriente. En el Instituto de Investigaciones Filosóficas había sobre todo filósofos del Derecho, porque el director era Eduardo García Máynez. Tampoco había muchos jóvenes, pero Alejandro luchó para que fueran contratados: serían becarios, después saldrían a estudiar al extranjero y luego regresarían. Recuerdo que a Margarita Valdés la contrató el Instituto para que se ocupara de la revista, y como yo acababa de casarme con Alejandro, le ayudaba a revisar las galeras. Vicente Rojo diseñó la primera portada y todo se hizo con fondos que alguien conseguía, porque la Universidad no pagaba nada. Más tarde, con Salmerón como director del Instituto, Crítica tuvo un financiamiento propio que permitió su continuación.

En 1972, Alejandro y yo nos fuimos de sabático a Italia. La idea era que los últimos tres meses estaríamos en Oxford, pero entonces le entró la idea de que quería escribir. Cuando regresamos a México, Alejandro seguía con la filosofía, pero escribía otras cosas. Primero empezó en Plural. Excélsior financiaba la revista y Julio Scherer le daba total libertad a Octavio Paz. Así empezó a formar parte del grupo más cercano a Paz, junto con Tomás Segovia, Kasuya Sakai, Juan García Ponce, Carlos Fuentes. Alejandro empezó a escribir ensayo literario. Tuvo éxito y entonces le pidieron un texto mensual. Así surgió El manual del distraído. Cuando a Scherer lo corren de Excélsior, la gente que estaba en Plural también se va. De ahí surgió Vuelta, pero también Proceso, unomásuno… muchas empresas culturales. Quisieron terminar con la cultura y lo único que hicieron fue ramificarla. Yo estaba recién operada y me pasé en cama hablándole a todo el mundo que conocía para que comprara un boleto para la rifa de un cuadro de Rufino Tamayo, quien ofreció un lienzo a un precio bastante bueno. Trabajé mucho vendiendo boletos para la rifa. Fue una época muy emocionante.